назван годом, когда «он установил право стране». Правда, этот ранний сборник

законов не дошёл до нас; известные науке законы Хаммурапи относятся уже к

концу его царствования.

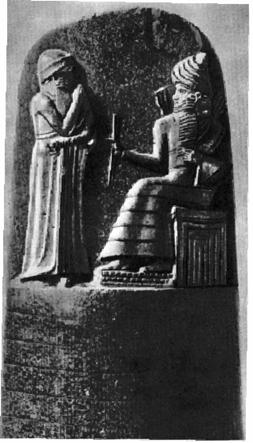

Эти законы были увековечены на большом чёрном базальтовом столбе. Наверху

лицевой стороны столба изображён царь, стоящий перед богом Солнца Шамашем —

покровителем суда. Под рельефом начертан текст законов, заполняющий обе

стороны столба. Текст распадается на три части. Первой частью является

обширное введение, в котором Хаммурапи объявляет, что боги передали ему

царство для того, «чтобы сильный не притеснял слабого». Затем следует

перечисление благодеяний, которые были оказаны Хаммурапи городам своего

государства. Среди них упоминаются города крайнего юга во главе с Ларсой, а

также города по среднему течению Евфрата и Тигра — Мари, Ашшур, Ниневия и др.

Следовательно, базальтовый столб с законами Хаммурапи был воздвигнут им уже

после победы над Римсином и подчинения государств, расположенных по среднему

течению Евфрата и Тигра, т. е. в начале 30-х годов его правления. Надо

полагать, что копии законов были изготовлены для всех крупных городов его

царства. После введения следуют статьи законов, которые в свою очередь

заканчиваются обстоятельным заключением.

![]()

Памятник сохранился, в общем, хорошо. Лишь статьи последних столбцов лицевой

стороны были стёрты. Очевидно, это было сделано по повелению эламского царя,

перевёзшего после своего вторжения в Двуречье этот памятник из Вавилонии в

Сузы, где он и был найден. На основании сохранившихся следов можно установить,

что на выскобленном месте было начертано 35 статей, а всего в памятнике

насчитывается 282 статьи. На основании различных копий, найденных в раскопанных

древних библиотеках Ниневии, Ниппура, Вавилона и др., можно восстановить

большую часть уничтоженных эламским завоевателем статей.

Законы Хаммурапи охватывают многочисленные правовые вопросы современного ему

вавилонского общества. Первые 5 статей (нумерация статей установлена

современными учёными) посвящены вопросам судопроизводства. Статьи 6—13

определяют наказание за кражу и указывают способы установления кражи. Статьи

14—20 направлены против кражи детей и рабов и против укрывательства беглых

рабов. Здесь же устанавливается размер награды за поимку беглого раба. В

статьях 21—25 рассматриваются разнообразные случаи грабежа. Статьи 26—41

регулируют обязанности и права воинов, причём особенно детально разбираются

вопросы их землевладения. Статьи 42—47 определяют права и обязанности лип,

арендующих землю. Следующие пять статей (48—52) устанавливают пределы права

ростовщика на урожай заложенного ему поля. Статьи 53—56 налагают кару за

небрежное использование ирригационной сети. Статьи 57—58 защищают владельцев

полей от ущерба, наносимого стадами. Статьи 59—66 решают различные вопросы,

связанные с владением садами, в том числе и вопрос о праве ростовщика на

урожай сала его должника. Следующие статьи, содержавшиеся в разрушенных

столбцах надписи, были посвящены отчасти вопросам владения домами и

строительными участками, отчасти различным видам ростовщичества. К ним

примыкают статьи 100—107, говорящие о купцах — тамкарах и их помощниках.

Корчмы, являвшиеся вместе с тем и вертепами, рассматриваются в статьях

108—111. Праву хранения и долговому праву, связанному с обеспечением займа

личностью членов семьи должника, посвящены статьи 112—126. Очень большое

место (статьи 127—195) занимает семейное право. Отдел, содержащий статьи

196—225, устанавливает размер кары за телесные повреждения. Статьи 226 и 227

оберегают рабовладельца от умышленного уничтожения клейма на принадлежавшем

ему рабе. Вопросы, связанные с работой архитекторов и судостроителей,

рассматривают статьи 228—235. Разнообразные виды найма обстоятельно

разобраны в статьях 236—277. Заключительные статьи содержат постановления о

рабах.

Законодательство Хаммурапи, как и законодательство Псина, Ларсы и Эшнунны, не

содержит указаний на вмешательство богов. Исключение составляют лишь статьи 2

и 132, допускающие по отношению к человеку, обвинённому в колдовстве, или к

замужней женщине, обвинённой в прелюбодеянии, применение так называемого

«божьего суда». К далёкому прошлому восходят постановления о каре за телесные

повреждения согласно принципу «око за око, зуб за зуб». Законодательство

царя Хаммурапи расширило применение этого принципа и по отношению к врачу за

повреждение при неудачной операции и к строителю за неудачную постройку;

если, например, обрушившийся дом убивал хозяина, то умерщвлялся строитель, а

если в этом случае погибал сын хозяина, то умерщвлялся сын строителя.

Законы царя Хаммурапи надлежит признать одним из самых значительных

памятников правовой мысли древневосточного общества. Это первый известный

нам во всемирной истории подробный сборник законов, освящавший

рабовладельческий строй, частную собственность, эксплуатацию человека

человеком.

Изучение законов Хаммурапи в связи с сохранившимися царскими и частными'

письмами, а также частноправовыми документами того времени даёт возможность

определить общественный строй Вавилонии, а вместе с тем и направление

мероприятий царской власти, отражённых в этом законодательстве. В законах

Хаммурапи отчётливо проступает классовый характер законодательства Вавилонского

царства. Государство установлением суровых наказаний защищало рабовладельцев от

«строптивого» раба. За телесное повреждение, причиненное чужому рабу,

требовалось, как и по отношению к скоту, возмещение убытка его собственнику.

Виновный в убийстве раба давал взамен его собственнику другого раба. Рабы,

подобно скоту, могли продаваться без каких-либо ограничений. Семейное

положение раба при этом не учитывалось. При продаже раба закон заботился лишь

о том, чтобы охранить покупателя от обмана со стороны продавца.

Законодательство защищало рабовладельцев от кражи рабов и от укрывательства

беглых рабов. Смертная казнь грозила не только укравшему, но и укрывателю

раба. Жестокая кара угрожала также за уничтожение знака рабства на рабе. В

отдельной рабовладельческой семье обычно имелось от 2 до 5 рабов, но

засвидетельствованы случаи, когда число рабов достигало нескольких десятков.

Частноправовые документы говорят о самых различных сделках, связанных с рабами:

купле, дарении, мене, найме и передаче по завещанию. Рабы пополнялись при

Хаммурапи из числа «преступников», из числа военнопленных, а также купленных в

соседних областях. Средняя цена раба составляла 150—250 г серебра.

Наряду с классами рабовладельцев и рабов законы Хаммурапи знали деление

свободного населения на полноправных и неполноправных. Представители

полноправного слоя назывались «сыновьями мужа» или просто «мужами». Им

противопоставлялись так называемые мушкену, «покорные». Неравноправие

последних находило свое выражение, в частности, в определении кары за

телесное повреждение, нанесённое им. Если членовредительство, нанесённое

«мужу», каралось соответствующим членовредительством виновного, то за

членовредительство по отношению к мушкёну виновный платил лишь денежный

штраф. За украденную вещь у мушкёну вор платил 10-кратный штраф, а за

украденную вещь, находившуюся в собственности царя или храма,— 30-кратный

штраф. Исключением являлась лишь кража раба. Законодательство защищало в

равной мере всех рабовладельцев, и кража раба у любого рабовладельца

угрожала преступнику смертной казнью. Под «мушкену», возможно, следует

понимать жителей тех городов и областей, которые были покорены царём

Хаммурапи в результате его удачных войн. Им было оставлено их имущество, они

становились свободными подданными царя, но по сравнению с населением

основного ядра государства они занимали низшее положение.

Полноправные граждане в свою очередь делились на экономически сильных и

экономически слабых, обедневших «мужей». Законы царя Хаммурапи в ряде своих

статей пытались облегчить положение беднейших слоев свободного населения,

попавших в долговую кабалу. Как уже говорилось, у царской власти для этого

были веские основания: она заботилась, чтобы войско, состоявшее из свободных,

сохраняло свою мощь. Согласно статье 113 должник объявлялся правомочным

владельцем всего своего имущества, без его разрешения и разрешения суда

заимодатель не имел права отчуждать это имущество. «Муж» не мог стать рабом-

должником. Законы не называли члена семьи должника, отрабатывавшего долг в

хозяйстве заимодателя, «рабом», а лишь «заложником». Таким заложникам

посвящена важная статья 116. Она оберегала жизнь домочадцев должника,

помогавших выплатить сумму займа своей работой в доме ростовщика, защищала

их от побоев и истязаний. В случае смерти должника в результате плохого с

ним обращения ростовщик отвечал жизнью одного из членов своей семьи.

Другой, не менее важный закон содержит статья 117, которая ограничивала срок

работы заложника в доме ростовщика тремя годами. Тем самым член семьи

должника, отрабатывавший долг в хозяйстве ростовщика, считался погасившим

долг и свободным после трёх лет работы, независимо от суммы долга. Таким

образом, законы царя Хаммурапи пытались как-то ограничить произвол кредиторов

над попавшими в долговую кабалу. Из содержания вышеупомянутых статей 116 и

117 следует, что главы семей в Вавилонии, по-видимому, не могли отдавать

самих себя в долговую кабалу.

Законы Хаммурапи защищали также землевладельца-должника от излюбленной

ростовщиками операции погашения долга путём передачи за долг всего

ожидающегося урожая. Даже в том случае, если на эту операцию имелось

«согласие» должника, закон расторгал подобную сделку, и купец-ростовщик

получал с урожая лишь то, что покрывало долг и процент, а весь прочий

урожай, зерно или плоды, получал землевладелец. Если наводнение или засуха

уничтожали урожай должника, то он не был обязан возвращать в данном году

заимодателю долг и проценты.

Мероприятия Хаммурапи по отношению к свободным беднякам, живущим подёнщиной,

также преследовали цель некоторого облегчения участи последних. Согласно

законам царя подёнщик должен был получать наёмную плату на 30—40% большую,

нежели в предшествующее время. Правда, на практике, как это видно из

дошедших документов, этот закон не выполнялся.

Много статей законодательства Хаммурапи посвящено правам и обязанностям

воинов, которые были основной опорой государственной власти. Государство было

заинтересовано в том, чтобы сохранить наделы и скот, предоставленные воинам,

от посягательств со стороны ростовщиков. Поэтому закон устанавливал, что

купивший земельный надел или скот воина терял свои деньги, а воин сохранял и

то и другое. Только приобретенные воином путём покупки поле, сад или дом

можно было отобрать за долги. Взрослый сын воина являлся законным наследником

его надела. Если после смерти воина оставался малолетний сын, то вдова

получала одну треть надела, чтобы иметь возможность вырастить будущего воина.

Закон заботился о воинах, попавших в плен, указывая способы их выкупа и

обеспечивая за ними право на земельный надел.

Воины, обеспеченные своим земельным наделом, были обязаны за это по приказу

царя выступать во всякое время в поход. За отказ выступить или же за замену

себя наёмником воин предавался смерти, а человек, заместивший его, получал

его надел.

В сборнике законов Хаммурапи имеется ряд статей, регулирующих аренду земли

или сада, игравшую, судя по многочисленным частноправовым документам, большую

роль в земельных отношениях того времени. Плата за арендованное поле

равнялась обычно одной трети урожая, что при плодородии долины Двуречья было

не слишком высокой платой. При аренде на условиях отдачи половины урожая,

сдававший в аренду обязывался участвовать в расходах или в работе по

обработке поля. Сад, который давал больше дохода, сдавался за две трети

урожая. Арендной платой ограничивались все обязательства арендатора по

отношению к собственнику поля. Аренда была краткосрочной, не более чем на

один или два года. На более долгий срок сдавалась в аренду ещё не освоенная

земля. В этом случае земля сдавалась на 3 года с условием внесения арендной

платы лишь в третий год, а поле, предоставленное для насаждения сада,

сдавалось на 5 лет, и лишь на пятый год арендатор отдавал собственнику земли

половину урожая.

Надлежит ещё раз отметить, что, судя по дошедшим до нас контрактам и другим

документам, не все мероприятия Хаммурапи, направленные на облегчение

положения экономически слабых свободных, проводились в жизнь. Поэтому даже во

время его правления попытка укрепить экономическое положение рядовых

свободных не имела большого успеха. Противоречие между бедными в богатыми

продолжало существовать и развиваться наряду с противоречием между рабами и

рабовладельцами.

Царь управлял храмовым хозяйством и черпал из него средства с такой же свободой,

как и из доходов царского хозяйства. В царском и храмовом хозяйствах имелись,

как и в прошлом, многочисленные рабы. Это были потомки царских и храмовых рабов

времён прежних династий, а также военнопленные — добыча победоносных войн отца

Хаммурапи, его самого, а позднее и его ближайших преемников. Государственных

рабов, как кажется, держали в особых казармах, носивших название «дом узника».

Эти рабы выполняли часть общественных работ, и из них, а также из лиц,

потерявших свои земельные наделы, рекрутировались так называемые «носильщики

тростника». Последние перебрасывались с места на место для выполнения работ.

Однако собственного крупного полевого хозяйства цари теперь не вели, а царская

земля раздавалась в пользование группам издольщиков (ишшаку).

Общинники, владевшие землей, привлекались к тем общественным работам, которые

производились в непосредственной близости от их земельных участков. Мелкие

землевладельцы были вынуждены работать сами, а крупные заставляли работать за

себя своих рабов или батраков.

Значение царского хозяйства было велико и в области торговли и обмена,

развивавшихся в пределах обширной территории, объединённой в одно

государство завоеваниями Хаммурапи. Денежные отношения продолжали

развиваться, а тем самым укреплялись частновладельческие отношения.

Частное владение землёй также продолжало развиваться и по существу уже мало

отличалось от частной собственности. Способствовало росту частного

землевладения и дальнейшее расширение царём Хаммурапи сети каналов. Его

деятельность в этом направлении стала особенно интенсивной после победы над

Римсином. Прорывая новые каналы, царь стремился восстановить земледелие на

юге, сильно пострадавшее от ожесточённых войн предшествующих лет. Углубление

и расширение ирригационной сети создавало условия, в силу которых

увеличивалась пригодная для земледелия территория. Хаммурапи стремился к

расширению садовых плантаций — очевидно, плантаций финиковых пальм,

создававших одну из основ благосостояния страны. Закон допускал расширение

садовой земли даже за счёт пахотной.

Законы Хаммурапи и соответствующие частноправовые документы отражают картину

патриархального семейного права. Женщина становилась законной женой при

условии заключения женихом письменного договора, обычно с отцом невесты, и

уплаты выкупа. Патриархальная власть главы семьи на личность домочадцев

простиралась вплоть до права отдавать их в качестве заложников за долги.

Жена, за неверность мужу, подвергалась жестокой каре. В случае бесплодия жены

мужу предоставлялась возможность брать себе побочную жену.

Замужняя женщина, однако, не была бесправна. Она имела своё личное

имущество, сохраняла право на своё приданое, могла получить право не

отвечать за добрачные долги мужа. В случае вины со стороны мужа жена имела

право на развод, а муж, отвергавший жену без вины с её стороны, терпел

имущественные убытки. По отношению к сыновьям власть отца также была

несколько ограничена. Так, отец не имел права лишить наследства сына, не

совершившего преступления; сын имел право обратиться в таком случае в суд.

Под влиянием тех правовых норм, которые были установлены на шумерском юге

начиная со времени Урукагины, и в законах Хаммурапи появились попытки учёта

злой воли при определении наказаний за преступление.

Законы Хаммурапи и его письма, а также частные письма того времени, различные

частноправовые и хозяйственно-отчётные документы показывают нам в действии те

три «ведомства» восточной деспотии, о которых говорил Маркс: ведомство

общественных работ (строительство, работы над ирригационной системой),

ведомство ограбления собственных подданных (подати, налоги), ведомство

грабежа соседей (война). О мощи деспотической власти вавилонского царя

свидетельствует один из любопытнейших памятников вавилонской письменности —

«Разговор господина с рабом», в котором представитель рабовладельческой

знати беседует со своим рабом о смысле жизни. Среди различных вопросов,

затронутых в «Разговоре», поставлен и вопрос о возможности восстания против

царя. Раб, отвечая на этот вопрос, указывает на мощь царской власти,

способной сломить любое сопротивление.

Действительно, мощь Вавилонского рабовладельческого государства во времена

Хаммурапи была велика; оно держало в повиновении массы рабов и низы

свободного люда, расширяло владения, унаследованные от предшествующих времён.

Распад Старо-Вавилонского царства. Касситское царство

Последние годы царствования Хаммурапи были заполнены большими строительными

работами над возведением укреплений на северных и северо-восточных границах

Вавилонии. В это время сын Хаммурапи Самсуилуна стал его соправителем.

Самсуилуна издал для южных областей Шумера, сильно пострадавших от долгой а

ожесточённой войны, указ об облегчении податного бремени.

Хаммурапи умер на 43-м году своего правления (1750 г. до н. э.). Победоносные

войны Хаммурапи дали его сыну Самсуилуне несколько лет мирного правления. Он

использовал этот период для расширения ирригационной сети и строительной