(ибо благо есть цель всего возникновения и движения)» (там же,23).При этом

разъясняется, что суть бытия -основание, делающего вещь такой, какова она

есть, восходящее в конечном счете, к понятию вещи как некоторой причине и

началу. В другом месте «Метафизики» сказано: "Причина одном смысле обозначает

входящий в состав вещи [материал], из которого вещь возникает... В другом

смысле так называется форма и образец, иначе говоря- понятие сути бытия...

Далее, причина, это-источник, откуда берет . свое первое начало изменение или

успокоение... Кроме того, о причине говорится в смысле цели; а цель-это то,

ради чего...» (там же, 79). Это означает, что у одной и той же вещи несколько

причин. Например, у статуи причинами являются и ваятельное искусство, и медь,

первая из них - источник движения, а вторая - материя. Но статуя имеет и две

другие причины; ваятельное искусство придает статуе определенную форму, и эта

форма присутствовала в сознании скульптора как цель, определяющая всю его

деятельность, и это была не просто деятельность, а деятельность

энтелехиальная, подчиненная

замыслу. В сущности, Аристотель приписывает природе факторы человеческой

деятельности. В его учении о причинах и началах всего сущего проявляется

свойственный всякому идеализму отвлеченный антропоморфизм, уподобление

мироздания человеку.

Подытоживая учение Аристотеля о четырех причинах, скажем, что таковыми

являются: 1) материальная, 2) формальная, 3) движущая и 4) целевая причины.

Первая отвечает на вопрос «из чего?», вторая-«что это есть?», третья-«откуда

начало движения?», четвертая - «ради чего?». При этом три последние причины

Аристотель сводит в одну: ««что именно есть» и «ради чего»-одно и то же, и

«откуда первое движение» - по виду одинаково с ними» (25, 34-"35). Так же,

можно заметить что, хотя Аристотель и признавал материю одной из первых

причин и считал ее некоторой сущностью, он все же видел в ней только

пассивное начало (возможность стать чем-либо), всю же активность приписывал

остальным трем причинам, причем сути бытия - форме - приписал вечность и

неизменность, а источником всякого движения считал неподвижное, но движущее

начало - бога.

Бог Аристотеля - «перводвигатель» мира, высшая Цель всех развивающихся по

собственным законам форм и образований. Таким образом, учение Аристотеля о

«форме» сеть учение объективного

идеализма.

Итак, единой первопричиной в трех смыслах у Аристотеля оказывается бог. Так

«первая философия» Аристотеля оборачивается теологией. Этот термин известен

Аристотелю, более того, он, по-видимому, и ввел его в философский словарь.

Именно бог -вместилище сверхприродных, обособленных от материи и

неподвижных, т. е. метафизических, сущностей. И сам бог есть

С/ТТРУПТППЯСТ rVTTTT-ТПГТТ, RfT-П-ГЯЯ НДППЛКИЖНЯЯ И

ПТТТЙТТЙМТ-ТЯЯ ОТ

чувственных вещей» (5, 211). В боге, таким образом, сходятся формальная,

целевая и движущая причины. Нет в нем только материи. Поскольку материя - это

возможность, то лишенный материи бог - чистая действительность и

осуществленность, энтелехия. Вместе с тем Аристотель говорит, что «бог есть

живое существо», что «жизнь, без сомнения, присуща ему» (там же). Но под

жизнью бога Аристотель понимает деятельность...разума бога. Собственно

говоря, бог и есть чистый деятельный разум, самодовлеющее, само на себе

замкнутое мышление. Это разум, который «мыслит сам себя и мысль (его) есть

мышление о мышлении» (там же, 215). В боге, поскольку В нем нет материи,

предмет мысли и мысль о предмете совпадают: «Поскольку, следовательно,

предмет мысли и разум не являются отличными друг от друга в тех случаях, где

отсутствует материя, мы будем иметь здесь тождество, и мысль будет составлять

одно с предметом мысли» (там же). Это совпадение субъекта с объектом -

решающий признак абсолюта. Бог Аристотеля отделен от чувственного мира, ибо

это для него предмет недостойный: «Лучше не видеть иные вещи, нежели видеть

[их]» (там же). Бог Аристотеля - идеальный философ. Он мыслит самое

божественное и самое ценное. Бог мыслит и формы бытия, и формы мысли. Он и

онтолог и логик. Бог не подвергается изменению, ибо вся кое изменение для

Бога - к худшему. Божественное самомышление является также перводвигателем,

который сам неподвижен. Так движет человеком предмет его мысли, желания и

любви: «Есть нечто, что движет, не находясь в движении, нечто вечное и

являющее собою сущность и реальную активность. Но движет так предмет желания

и предмет мысли: они движут, (сами) не находясь в движении» (там же, 210).

Бог также и высшая цель: «А что цель имеет место в области неподвижного - это

видно из анализа:

цель бывает для кого-нибудь и состоит в чем-нибудь, и в последнем случае она

находится в этой области, а в первом- нет. Так вот, движет она, как предмет

любви, между тем все остальное движет, находясь в движении [само]» (там же).

Таким образом, бог побуждает все к движению как цель стремления и предмет

мысли.

В учении о познании и его видах Аристотель различал «диалектическое» и

«аподиктическое» познание. Область первого -«мнение», получаемое из опыта,

второго - достоверное знание. Хотя мнение и может получить весьма высокую

степень вероятности по своему содержанию, опыт не является, по Аристотелю,

последней инстанцией достоверности знания, ибо высшие принципы знания

созерцаются умом непосредственно. Цель науки Аристотель видел в полном

определении предмета, достигаемом только путем соединения дедукции и

индукции: 1) знание о каком либо отдельном свойстве должно быть приобретено

из опыта; 2) убеждение в том, что это свойство - существенное, должно быть

доказано умозаключением особой логической формы - категорическим

силлогизмом. Исследование категорического силлогизма, осуществленное

Аристотелем в «Аналитике», стало наряду с учением о доказательстве

центральной частью его логического учения. Связь трех терминов силлогизма

Аристотель понимал как отражение связи следствия, причины и носителя причины.

Основной принцип силлогизма выражает связь между родом, видом и единичной

вещью. Совокупность научного знания не может быть сведена к единой системе

понятий, ибо не существует такого понятия, которое могло бы быть предикатом

всех других понятий: поэтому для Аристотеля оказалось необходимым указать все

высшие роды - категории, к которым сводятся остальные роды сущего.

15

4. Вторая философия

Первая философия не единственная наука, изучающая сущее. Этим занимаются и

другие науки. Они будучи «частными» исследуют ту или иную «часть его», «то

или другое бытие», «какую-нибудь отдельную область»', и «не дают никакого

обоснования для сути предмета»( 1,5 8; 107).

Космология Аристотеля при всех достижениях (сведение всей суммы видимых

небесных явлений и движений светил в стройную теорию) в некоторых частях была

отсталой в сравнении с космологией Демокрита и пифагореизма. Влияние

геоцентрической космологии Аристотеля сохранялось вплоть до Коперника.

Аристотель руководствовался планетной теорией Евдокса Книдского, но приписал

планетным сферам реальное физическое существование:

Вселенная состоит из ряда концентрических сфер, движущихся с различными

скоростями и приводимых в движение крайней сферой неподвижных звезд.

«Подлунный» мир, т. е. область между орбитой Луны и центром Земли, есть

область беспорядочных неравномерных движений, а все тела в этой области

состоят из четырех низших элементов: земли, воды, воздуха и огня. Земля как

наиболее тяжелый элемент занимает Центр, место, над ней последовательно

располагаются оболочки воды, воздуха и огня. «Надлунный» мир, т. е. область

между орбитой Луны и крайней сферой неподвижных

,'•

звезд, есть область вечно равномерных движений, а: сами звезды состоят из

пятого - совершеннейшего элемента - эфира.

В области биологии одна из основных заслуг Аристотеля - его учение о

биологической целесообразности, основанное на

наблюдениях над целесообразным строением живых организмов. Здесь, для того

чтобы представить образ Аристотеля более полно и конкретно, следует упомянуть

о нем как об естествоиспытателе.

Ближе всего Аристотелю, как исследователю, изучение живых существ. Значение

биологии в общем ансамбле его работ прежде всего измеряется фактическим

объемом биологических трактатов:

они составляют около одной трети сохранившегося собрания его сочинений. В

трех больших работах Аристотель предстает как необычайно крупный

исследователь в области биологии. Приведем суждение высказанное о нем

величайшим биологом нового времени. «Линней и Кювье были моими богами, -

пишет Дарвин, - хотя и совсем по разному: но они только школьники, если их

сравнить со стариком Аристотелем».

В начале биологического собрания сочинений Аристотеля помещена удивительная

работа, совершенно неожиданная в этом плане, работа «О душе». Это сочинение в

действительности является биологическим трактатом, служащим как бы введением

к изучению животного мира в целом. Термин душа не имеет того

спиритуалистического значения, какое придают ему обычно современные философы.

Аристотель недвусмысленно выступает также против философов, разумеющих под

этим термином исключительно душу человека. Для него «душа» составляет

первопричину животной жизни в целом. Трактат Аристотеля «О душе» можно было

бы озаглавить «О жизни ее главнейших функциях и ее первопричине». Правильнее

сказать, Аристотель изучает не животных, он изучает отдельное животное

(включая и человека) во всех его аспектах. Изучая животных, он изучает живое

существо.

Его толкование души не содержит в себе метафизической точки зрения, оно

одинаково хорошо совместимо как с материалистической

так и со спиритуалистической философией. Сказать, что биолог изучает душу, -

это значит сказать, что он изучает организацию и деятельность всего живого,

что он познает подлинную жизнь. Образцы целесообразности в природе Аристотель

видел в таких фактах, как развитие органических структур из семени, различные

проявления целесообразно действующего инстинкта животных, взаимная

приспособленность их органов и т. д. В биологических работах Аристотеля,

служивших долгое время основным источником сведений по зоологии, дана

классификация и описание многочисленных видов животных. Материей жизни

является тело, формой - душа, которая по существу является ее «энтелехией».

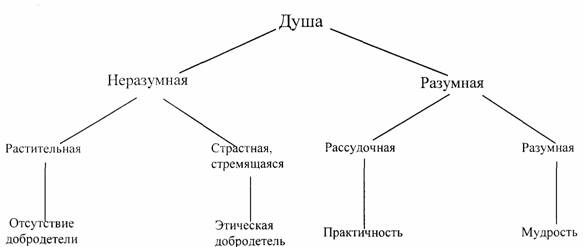

Соответственно трем родам живых существ (растения, животные, человек) .

Аристотель различал три души, или три части души:

растительную, животную (ощущающую) и разумную.

В этике Аристотель выше всего ставится созерцательная деятельность разума,

которая, по его мысли, заключает в себе ей одной свойственное наслаждение,

усиливающее энергию. В этом идеале сказалось характерное для

рабовладельческой Греции 4 в. 31 до н. э. отделение физического труда,

составлявшее долю раба, от умственного, составлявшего привилегию свободных.

Моральным идеалом Аристотель является бог - совершеннейший философ, или

«мыслящее себя мышление». Эта, добродетель ( под которой Аристотель понимал

разумное регулирование своей деятельности), он определял как середину между

двумя крайностями (метриопатия). Например, щедрость - середина между

скупостью и расточительностью. Сказанное хорошо отображается на следующей

схеме(3,149).

16

На основе своей этической и психологической концепции Аристотель развил

теорию воспитания «свободнорожденных граждан». Трем видам души, по

Аристотель, соответствуют три взаимосвязанные стороны воспитания -

физическое, нравственное и умственное. Цель воспитания состоит в развитии

высших сторон души - разумной и животной (волевой). Природные задатки, навыки

и разум - таковы, по Аристотель, движущие силы развития, на которые опирается

воспитание. Аристотель сделал первую в истории педагогики попытку дать

возрастную периодизацию. Рассматривая воспитание как средство укрепления

государства строя, он считал, что школы должны быть только государственными и

в них все граждане, исключая рабов, должны получать одинаковое воспитание,

приучающее их к государственному порядку.

Искусство Аристотель рассматривал как особый, основанный на подражании вид

познания и ставил его в качестве деятельности, изображающей то, что могло бы

быть выше исторического познания, имеющего своим предметом

воспроизведение однократных

индивидуальных событий в их голой фактичности. Взгляд на искусство позволил

Аристотелю - в «Поэтике» и «Риторике» - развить глубокую, сближающуюся с

реализмом теорию искусства, учение о художественной деятельности и о

жанрах эпоса и драмы.

Аристотель различал три хорошие и три дурные формы управления государством.

Хорошими он считал формы, при которых исключена возможность корыстного

использования власти, а сама власть служит всему обществу; это - монархия,

аристократия и «полития» (власть среднего класса), основанная на смешении

олигархии и демократии. Напротив, дурными, как бы выродившимися, видами этих

форм Аристотель считал тиранию, чистую олигархию и крайнюю демократию. Будучи

выразителем полисной идеологии, Аристотель был противником больших

государственных образований. Теория государства Аристотеля опиралась на

огромный изученный им и собранный в его школе фактический материал о

греческих городах-государствах.

Свое экономическое учение Аристотель основывал на предпосылке, что

рабство - явление естественное и всегда должно быть основой производства. Он

исследовал товарно-денежные отношения и вплотную подошел к пониманию различий

между натуральным хозяйством и товарным производством. Аристотель установил 2

вида богатства: как совокупность потребительских стоимостей и как накопление

денег, или как совокупность меновых стоимостей. Источником первого вида

богатства Аристотель считал производство. земледелие и ремесло и называл его

естественным, поскольку оно возникает в результате производственной

деятельности, направлено на удовлетворение потребностей людей и его размеры

ограничены этими потребностями. Второй вид богатства Аристотель

называл плотивоестественным. т. к. оно возникает из обоашения. не состоит из

предметов непосредственного потребления и размеры его ничем не ограничены.

5. Спор титанов (критика Платоновской теории идей).

«...Хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать

предпочтение истине»,-говорит Аристотель (1, 7). Он критикует учение Платона,

указывая как гносеологические корни, так и историке - философские источники

его объективного идеализма. Аристотель показывает, что платоновское учение об

идеях вырастает из не которых предшествующих ему философских взглядов как бы

естественным образом. В большинстве вопросов Платон примыкал к пифагорейцам.

Для возникновения платонизма имел большое значение и сократовский поиск

«общих определений». Однако решающий шаг был, сделан самим Платоном: он и его

последователи и ученики- это «те, кто делает число самостоятельным», «если

взять пифагорейцев, то в этом вопросе на них никакой вины нет» (1, 245).

Также и Сократ «во всяком случае (это общее) не отделил от единичных вещей»

(там же, 237), за что Аристотель его одобряет. Решающим для возникновения

объективного идеализма Платона было противоречие между двумя его учителями -

гераклитовцем Кратилом и Сократом. Первый учил, что «нельзя дать общего

определения для какой-нибудь из чувственных вещей, поскольку вещи эти

постоянно изменяются», второй же считал, что именно на достижение общих

определений должно быть направлено внимание философов. Приняв положение

Кратила и усвоив также взгляд Сократа на предмет философии, Платон пришел к

мысли, что общие «определения имеют своим предметом нечто другое, а не

чувственные вещи», и, «идя указанным путем, он подобные реальности назвал

идеями» (гам же, 29).

Аристотель прежде всего критикует платоновское понимание отношения между

идеями и вещами. У Платона «все множество вещей

существует в силу приобщения к одноименным [сущностям]», но «самое это

приобщение или подражание идеям, что оно такое, -исследование этого вопроса

было оставлено в стороне» (там же). Аристотель разбирает аргументы «академиков»

в пользу существования идей и находит их несостоятельными и противоречащими

друг другу. Согласно «доказательствам от наук», идеи будут существовать для

всего, что является предметом науки. На основании «единичного, относящегося ко

многому», должны быть идеи и для отрицаний, а исходя из «наличия объекта у

мысли по уничтожении вещи» - для преходящих вещей: ведь и о них имеется у нас

некоторое представление. Аристотель указывает и на противоречивость самой

теории идей: согласно духу платонизма, должны быть только идеи сущностей, но на

самом: деле у Платона получаются идеи и многого другого, например идеи качеств,

в том числе, например, цветов. Но приобщение к таким идеям было бы случайным,

ведь качество изменчиво. Таким образом, идеи должны выражать только сущность.

Но «у сущности одно и то же значение и в здешнем мире, и в тамошнем» (там же,

35). Поэтому платоновские идеи ничего не объясняют, в учении Платона происходит

лишь удвоение мира. Но «ведь покажется, пожалуй, не- возможным, чтобы врозь

находились сущность и то, чего она есть сущность; поэтому как могут идеи,

будучи сущностями вещей, существовать отдельно от них?» (там же), - задает

Аристотель ри-кг ..лческий вопрос. Аристотель показывает, что ошибка. Платона в

тим. ;го он придает самостоятельное существование тому, что самостоя те.. о и о

не существует; позже это стали называть гипостазирован нем. Например,

прекрасное - только качество, и, будучи таковым, оно ii. существует отдельно от

сущности, а сущность не существует oi;.--ibsio от единичных вещей. Аристотель

подверг платонизм кр!1:л;<е в основном уже после смерти Платона, когда

лрйг.ткпря пн iin\i с.' «як-плймиуи^- ("'пр.вг.ипп ТСгрнттят и лп '")то бмп

поздний платонизм, он сильно отличается от того, что мы находим в известных нам

диалогах Платона: в конце жизни автор учения склонился от теории идей к теории

чисел. Изложению этого близкого пифагорейскому учения Платона и других

«академиков» Аристотель уделяет много места. Мы узнаем, что Платон ввел единое

как сущность и двоицу (болыиое и малое) как некое подобие материи, из которой

рождаются через пр и общение их к единому числа и идеи, которые в свою очередь

выступают как причины чувственных вещей. «Большое и малое» Аристотель

сравнивает с «апейроном» пифагорейцев. При этом единое и идеи, поскольку идеи

приобщены к этому единому и участвуют в нем, - причина добра, а «материя»

(двоица) и идеи. поскольку они приобщены к вещам и участвуют в них, -причина

зла. «Все это неразумно и находится в конфликте и само с собой, и с

естественным ьероятем, и как будто мы здесь имеем ту «словесную канитель», о

ки.ирои говорит Симонид; получается словесная канитель. как она бывает . рабов,

когда в их словах нет ничего дельного. И кажется, что c..\.oie элементы -

большое и малое- "кричат" громким голосом.), слоь.х. их тащат насильно: они не

могут ведь никоим образом породить числа') (гам же, 246). Аристотель решителен

в своей критике. «С эйдосами мо: :ио распроститься: ведь они только пустые

звуки»,-сказано у нег\; i о «Второй аналитике» (35, 2, 295). Он говорит, что

«предполагать, чго [общее] есть нечто существующее помимо частного. потому что

о>,о означает нечто единое, нет никакой необходимости» (там же, 302).

6.Заключение

Сегодня искренне восхищает основная страсть, горевшая в Аристотеле, чуждая

какого бы то ни было анекдотичного оттенка, - это его жажда гкгзнать мир в

целом и овладев им, познать природу и существа, которые она вмещает себе,

проникнуть в смысл природы и передать это другие людям... Светоч науки (какая

старая банальная метафора!). Аристотель был одним из первых, кто основал

науку, одним из тех, кто с честью пронес по пути человечества светильник

знания.

Весь грандиозный путь Аристотеля - хотя исследуемые им пути, направления l

раскрываемые области могут показаться лишенными общей внутренней связи -

свидетельствует о его страстном желании познавать и распространять знания, а

это первостепенный дар каждого ученого и в то же время его последнее свершение.

Итак, у Аристотеля логика и био-иси ия, метафизика и этика, психология и

теология - не разрозненные завоевания науки как это может показаться на первый

взгляд. Аристотель объединяет их в такую стройную систему, что каждая часть не

только занимает в рамках целого надлежащее ей место. но и сохраняет '):

о место для себя одной.

Литература.

1. Аристотель «Метафизика»//соч. в 4 т. М., 1976, т.1

2. А. Бонна? «Греческая цивилизация» изд. «Феникс», 1994, т.2

3. А.Н. Чанышев «Аристотель» М., изд. «Мысль» 1981

4. О.А. Донских, Н. Кочергин «Античная философия» изд. МГУ, 1993

Страницы: 1, 2