Реферат: Сталинградская битва

Таблица 2 (соотношение сил к 15 августу).

15 – 17 августа развернулись ожесточённые сражения советских войск на ближних

подступах к Сталинграду, которое продолжалось с неослабеваемым напряжением до

12 сентября.

С 15-го августа войска Сталинградского фронта начали отражать наступление 6-й

армии.

В сражениях на ближних подступах к Сталинграду немецко-фашистским войскам

пришлось преодолеть всевозрастающее сопротивление советских войск. Чтобы

продвинуться на 100 – 120 км., гитлеровцам в течении 63-х суток пришлось

вести напряжённые бои, за это время они потеряли 87 тыс. солдат и офицеров,

свыше 350 танков, 400 самолётов, но взять Сталинград не смогли.

21 августа развернулись тяжёлые бои. Несмотря на сильное противодействие

наступавшему врагу и массовый героизм советских воинов, немецко-фашистским

войскам удалось к исходу следующего дня расширить плацдарм до 45 км.

Сосредоточив на нём 6 дивизий, 250 - 300 танков, большое количество

артиллерии, противник при поддержке авиации 23 августа нанёс удар в

направлении Вертячий, Бородин. Тяжёлым и памятным был этот день для

защитников Сталинграда. “23 августа 1942 г. мне доложили, - пишет маршал А.

И. Ерёменко, - что войска вражеской группировки, сосредоточенные на левом

берегу Дона, перешли в наступление и наносят главный удар в стык наших

армий: 4-й танковой и 62-й. В ближайшие часы выяснилось, что гитлеровцы

развивали наступление в общем направлении: Вертячий, разъезд 554-й километр,

Рынок. У нас не хватало ни сил, ни средств, чтобы парировать таранный удар

противника, и в тот же день передовые части немецкого клина вышли к Волге на

участок Латошинка – Рынок.

Сталинградский фронт был расчленён на 2 части, и узкий восьмикилометровый

коридор, пробитый в его боевых порядках, заняли войска противника. 62-я армия

оказалась отрезанной от других частей сталинградского фронта. В образовавшийся

коридор враг ввёл ещё одну мотодивизию и несколько пехотных дивизий”.

1

29 августа после перегруппировки войска противника прорвали фронт обороны 64-

й армии северо-западнее Абганерово и, наступая в северном направлении,

создали угрозу тыла 64-й и 62 армий. По этому поводу есть замечание у гвардии

лейтенанта И. Ф. Афанасьева: “После перегруппировки противник предпринял

одновременно на фронте обороны 57 и 64 армий четыре удара в четырёх

направлениях.

Первый удар наносился через высоту 118, Солянка в направлении Красноармейск.

Второй удар – южнее разъезда 55 километр, через кошары по стыку 57 и 64 армий

в направлении ст. Тундутово – Бекетовка.

Третий удар–из района Громославка в направлении Зеты–Гавриловка–Ельхи –

Ельшанка.

Четвёртый удар – из района юго-западнее Красный Дон в направлении Бузиновка –

Рокотино – Воропоново.

Только на вторые сутки этого наступления гитлеровцам удалось прорвать оборону 64

армии”.1

С выходом немецких войск к внутреннему обводу создалась непосредственная

опасность порыва их в Сталинград. Требовались срочные меры, чтобы отвлечь

часть сил врага от города, ослабить его нажим на героически сражавшиеся

дивизии 62-й и 64-й армий, выиграть время для организации обороны самого

города и подтягивания резервов из-за Волги.

В этой обстановке Ставка решила немедленно нанести удар по противнику из

района севернее Сталинграда, куда в начале сентября прибыли из резерва Ставки

24-я и 66-я армии. Заново была укомплектована 1-я гвардейская армия.

Значительную помощь неземным войскам оказали военно-воздушные силы. В

сентябре начала действовать вновь созданная в составе Сталинградского фронта

16-я воздушная армия. Усиливались удары авиации дальнего действия.

12 сентября окончилось оборонительное сражение советских войск на

сталинградских обводах. В ходе его войска Сталинградского и Юго-Восточного

фронтов сорвали план фашистского командования одновременными ударами 6-й и 4-

й танковой армий овладеть городом и остановить врага перед позициями

городского обвода. Положение оставалось крайне тяжёлым. Противник, охватив

Сталинград с северо-востока и юго-запада, находился от него в 2 – 10

километрах.

В этот же день был назначен командующий 62-й армией генерал-лейтенант В. И.

Чуйков. Получив новое назначение, Чуйков, из штаба фронта переправившись

через Волгу на правый берег, сразу же направился на командный пункт 62-й

армии, находившийся в то время на высоте 102,0 – вошедшем в историю Мамаевом

кургане. Вот как он сам пишет об этом. “К вечеру 12 сентября проскакиваем на

машине в Красну Слободу и к переправе. На моторный паром уже погружен один и

грузится другой танк «Т-34». Мою машину не пускают. Предъявляю свои документы

командующего 62-й армией и въезжаю на палубу судна.

Наш паром огибает с севера песчаную косу острова Голодный и направляется к

пристани. Изредка на воде рвутся снаряды. Огонь не прицельный не опасно.

Приближаемся к берегу. Причаливаем. Наша машина быстро соскальзывает с

парома, и мы едем на командный пункт штаба 62-й армии; как мне сообщили в

штабе фронта, он находится в балке реки Царица, неподалёку от её устья.

Улицы города мертвы. Ни одной зелёной ветки, на деревьях: всё погибло в огне

пожаров. От деревянных домов осталась куча золы, торчат печные трубы. Изредка

попадаются уцелевшие здания. В них копошатся люди: вытаскивают узлы, самовары,

посуду, всё несут к пристани”.2

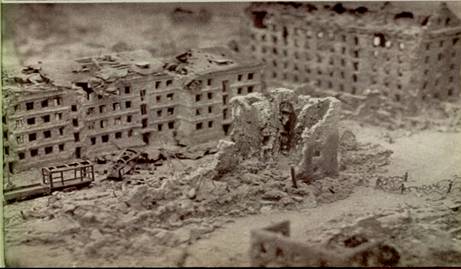

И действительно в то время Волгоград, а точнее Сталинград был в весьма

затруднительном положении. Люди голодали, мёрзли, все дома, заводы, больницы

и прочие учреждения, если небыли превращены в горстку пепла или абсолютно

разрушены (см. рис.1), то находились в весьма затруднительном положении.

Советская армия тоже несла огромные потери, но стояла на смерть, потому, что

все знали, что отступать дальше некуда. Если враг захватит Сталинград, то

дальше уже одержать победу в данном сражении советская армия просто не имела

бы ни каких шансов, а если имела то настолько мизерные, что это было бы

Почти, что невозможно. Даже в это время появился лозунг «Россия велика, а

отступать некуда!» и поэтому бойцы Сталинградского фронта сражались.

Сражались не на жизнь, а насмерть. И тому подтверждение огромное количество

подвигов, которые совершились за эти дни в Сталинграде и на его подступах.

Вот некоторые из них.

Бессмертный героизм проявил в небе Сталинграда советский лётчик майор В. В.

Землянский. 7 августа 1942 г. обрушел свой горящий самолёт на вражеские танки

в районе разъезда 74 км.

В октябре 1942 г. в районе завода «Баррикады» связист 308-й стрелковой

дивизии Матвей Путилов под огнём противника выполнял задание по

восстановлению связи. Когда он искал место обрыва провода, осколком мины его

ранило в плечо. Превозмогая боль, Путилов дополз до места обрыва провода, он

был вторично ранен: вражеской миной ему раздробило руку. Теряя сознание и не

имея возможности действовать рукой, сержант сжал концы провода зубами, и по

его телу прошёл ток. Восстановив связь, Путилов умер с жатыми в зубах концами

телефонных проводов.

И таких подвигов были десятки, сотни. Солдаты бросались на амбразуры

вражеских танков, лётчики шли на воздушные и наземные тараны, и все они

знали, что погибнут или могут погибнуть, но это не мешало им совершать всё

новые и новые подвиги.

Говоря обо всем, об этом нельзя не упомянуть и о Сталинградских переправах

игравших далеко не последнюю роль в Сталинградской битве. С началом бомбёжки

Сталинграда все паромные переправы, связывавшие центр города с левым берегом

Волгивынуждены были прекратить работу, так как противник наносил удары по

судам, причалам и прстоням.

Совершали через Волгу рейсы одиночные речные суда, более 10 тральщиков ВВФ и

средства понтонно-мостовых батальонов, спасая жителей города.

Маневрируя среди разрывов бомб увёртываясь от пушечно-пулемётных очередей,

фашистских самолётов и отбиваясь от их атак огнём своих зенитных средств,

пробивались они к правому берегу Волги, доставляя воинское пополнение,

боеприпасы, снаряжение, а там забирали жителей и раненых бойцов и

переправляли их на левый берег.

Пожарно-спасательный пароход «Гаситель» в эти дни был в самом пекле. Он

носился по рейду от одного горящего или повреждённого катера к другому,

спасая их от огня и отбуксировывая в безопасное место.

Прославился в те дни на всю Волгу небольшой старенький колёсный пароходик

«Ласточка». В первые дни яростной бомбёжки «Ласточка» перевозила жителей из

объятого огнём города на левый берег Волги. Работая на сталинградских

переправах, «Ласточка» перевезла 18 тыс. человек и отбуксировала 20 тыс.

тонн различного груза.

И авто время было много катеров и буксиров подобно «Ласточке» и «Гасителю»

так, что их все в моей работе перечислить не удастся. Так что вернёмся лучше

на поле боя, в то время когда наша армия подходит к заключительному этапу

оборонительных сражений за Сталинград.

12 сентября на совещание в ставке верхмата под Винницей, Гитлер решительно

потребовал любой ценой и как можно скорее захватить Сталинград. Для штурма

города войска группы армии «Б» были значительно усилены за счёт переброски

соединений с кавказского направления и Западного. В результате только в

течении первой половины сентября в район Сталинграда были направлены девять

дивизий и одна бригада.

|

Силы и средства | Советские войска | Войска противника | Соотношение |

Люди Орудия и миномёты Танки Самолёты | 590 000 7000 600 589 | 590 000 10 000 1 000 1 000 | 1 : 1 1 : 1.4 1 : 1.7 1 : 1.7 |

Контрнаступление

Шёл ноябрь 1942 года. К этому моменту завершилось создание слаженного военного хозяйства. Укрепилась экономика страны, увеличился выпуск всех видов вооружения, боевой техники и боеприпасов. Взросла боевая мощь Советской Армии. Командные кадры приобрели прочную закалку, становились опытнее, ещё выше стал морально-боевой дух советских воинов. Советское Верховное Главнокомандование, правильно оценив обстановку и общее соотношение сил сторон, своевременно определило кризис наступления немецко- фашистских войск на юге и приступило к подготовке сокрушительного ответного удара по врагу. Важным этапом планирования и подготовки контрнаступления под Сталинградом явилась совместная работа Генерального штаба, представителей Ставки и военных советов фронтов сталинградского направления, проведённая в октябре и первой половине ноября 1942 г. в разработку замысла и плана Сталинградской наступательной операции, получившей условное название «Уран», был вложен огромный труд большого коллектива военачальников, командиров и штабов. Однако решающая роль в планировании и обеспечении операции принадлежит Ставке Верховного Главнокомандования и Генеральному штабу. Окончательный вариант плана контрнаступления предусматривал проведение стратегической наступательной операции силами Юго-западного, Донского и Сталинградского фронтов с целью окружения и уничтожения 6-й и 4-й танковой немецких армий. Главная роль отводилась Юго-Западному фронту. Развивая наступление на наибольшую глубину, он должен был форсировать Дон с ходу, перерезать коммуникации врага и заверить его окружение совместно с наступавшим на встречу Сталинградским фронтом. Историческое контрнаступление Советской армии под Сталинградом началось 19 ноября и продолжалось до конца декабря 1942 года. В своём развитии оно прошло два этапа, включающих 4 операции. К началу наступления наши войска догнали и перегнали противника по количеству сил и боевой техники (см. Таблицу4).| Силы и средства | Советские войска | Войска противника | Соотношение |

Люди Танки Орудия и миномёты Боевые самолёты | 1 000 5000 894 13 541 1 115 | 1 011 500 675 10 290 1 216 | 1 : 1 1.3 : 1 1.3 : 1 1 : 1.1 |

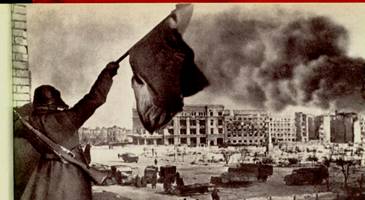

Рис.2

“19 ноября в 7 часов 30 минут – описывает Жуков – войска Юго-Западного фронта

могучим ударом прорвали оборону 3-й румынской армии одновременно на двух

участках: 5-я танковая армия под командованием генерал-лейтенанта Романенко с

плацдарма юго-западнее Серафимовича и 21-я армия под командованием генерал-

майора Чистякова – с плацдарма у Клетской.

Румынские войска не выдержали удара и начали отступать или сдаваться в плен.

Противник сильной контратакой немецких частей пытался остановить продвижение

наших войск, но был смят введёнными в дело 1-м и 2-м танковыми корпусами.

Тактический прорыв на участке Юго-Западного фронта был завешён.”

2

20 ноября в контрнаступление включилась армия Сталинградского фронта,

которым командовал генерал А. И. Ерёменко.

23 ноября в районе Калач, советский встретились войска Юго-Западного и

Сталинградского фронтов. С севера сюда вышли части 26-го танкового корпуса

генерала А. Г. Родина и 4-го танкового корпуса генерала А. Г. Кравченко, а с

юга – части 4-го механизированного корпуса генерала В. Т. Вольтского.

Окружение врага завершилось. В кольце окружения оказалось 22 дивизии и 160

отдельных частей 6-й и 4-й танковой немецких армий общей численностью свыше

300 тыс. человек.

К исходу 25 ноября были созданы внешние и внутренние фронты окружения. Первый

образовали войска всех трёх фронтов, принимавших участие в операции «Уран»,

второй был создан частью сил Юго-Западного и Сталинградского фронтов,

вышедших на рубеж реки Кривая и Чир и далее по линии Суравикино, Абганерово,

Уманцево.

К 30 ноября, когда операция «Уран» в основном была завершена, советские

войска образовали в стратегическом фронте врага 300-километровую брешь. Его

крупная группировка была зажата в плотное кольцо окружения. Протяжённость

фронта окружения составляла 170 километров. Соотношение сил сторон здесь было

1 : 1.5 в пользу наших.

Гитлеровское командование не могло смириться с тем, что такая крупная

группировка попала в окружение. Гитлер и его ближайшее окружение не допускали

и мысли о выводе 6-й армии из окружения.

Что бы восстановить положение и деблокировать окружение войска, фашистское

командование начало срочно перебрасывать резервы с других участков советско-

германского фронта и из Западной Европы. Из войск действовавших по

Сталинградом и подошедших резервов оно сформировало группу армии «Дон», во

главе которой был поставлен опытный фашистский генерал-фельдмаршал Манштейн.

Эта группировка должна была нанести удары на Сталинград, прорвать внешний

фронт окружения советских войск и соединиться с 6-й армией. Этот план получил

кодовое название «Зимняя гроза». Эти действия должны были начаться по особому

сигналу «Удару грома».

Советское Верховное Главнокомандование разгадало планы противника и поставило

задачу войскам Донского и Сталинградского фронтов уничтожить окружённую

группировку.

12 декабря противник, сосредоточив 13 дивизий против 5-й ударной и 51-й армий

Сталинградского фронта перешёл в наступление из района Котельниково.

На пути наступающего противника встали воины 52-йармии. Исключительно тяжёлые

бои развернулись за хутор Верхне-Кумский и высоту 137,2. Хутор несколько раз

переходил из рук в руки. Здесь враг впервые применил батальон тяжёлых танков

T-V1, носивших устрашающее название «тигр».

Бои в районе хутора Верхне-Кумского – это ярчайший образец доблести воинов

Советской Армии, насмерть стоявших на своих рубежах. Герои преградили путь

фашистским войскам рвавшимся освободить окружённых.

В эти дни в районе хутора Нижне-Кумского бессмертный подвиг совершил

бронебойщик 4-го полка 98-й стрелковой дивизии Каплунов. Вступив в неравный

поединок с группой фашистских танков, отважный комсомолец уничтожил 9-ть

машин. Рядовому И. М. Каплунову посмертно было присвоено звание Героя

Советского Союза, а его имя навечно внесено в список полка, в котором он

служил.

А тем временем противник вводит в сражение ещё одну танковую дивизию и

начинает продвигаться в северном направлении. К 16 декабря врагу удалось

выйти на рубеж р. Аксай. До окружённой группировки оставалось 60 км. Нависала

реальная опасность прорыва деблокирующих войск к 6-й армии. Требовались

срочные меры, что бы избежать этого.

Ставка Верховного Главнокомандования передала 2-ю гвардейскую армию генерала

Малиновского из Донского фронта в Сталинградский. Соединение этой армии

совместно с отошедшими на р. Мышкова другими войсками Сталинградского фронта

тяжёлых оборонительных боях 22 декабря остановили гитлеровцев, стремившихся

соединиться с окружением.

24 декабря сопротивление врага было сломлено и он начал отступать на юг. К

утру 29 декабря части 7-го танкового корпуса генерала Ротмистревав месте с

соединениями 2-й гвардейской армии овладели Котельнековским.

31 декабря 1942 г. Сталинградский фронт был переименован в Южный и получил

задачу наступать на Ростов.

Операция «Кольцо» и завершение Сталинградской битвы

К концу декабря войска левого крыла Воронежского, Юго-Западного и

Сталинградского Фронтов разгромили противника перед внешним фронтом окружения

и отбросили остатки их на 150 – 200 км.

К началу января 1943 г. численность окружённых войск сократилась до 250 тыс.

Около 80 тыс. солдат и офицеров погибли в боях и умерли от болезней. Дух

безысходности встал над окружёнными.

Однако враг ещё не собирался капитулировать. Он обладал ещё достаточной

мощью. (см. Таблица 5).

Рис.2

“19 ноября в 7 часов 30 минут – описывает Жуков – войска Юго-Западного фронта

могучим ударом прорвали оборону 3-й румынской армии одновременно на двух

участках: 5-я танковая армия под командованием генерал-лейтенанта Романенко с

плацдарма юго-западнее Серафимовича и 21-я армия под командованием генерал-

майора Чистякова – с плацдарма у Клетской.

Румынские войска не выдержали удара и начали отступать или сдаваться в плен.

Противник сильной контратакой немецких частей пытался остановить продвижение

наших войск, но был смят введёнными в дело 1-м и 2-м танковыми корпусами.

Тактический прорыв на участке Юго-Западного фронта был завешён.”

2

20 ноября в контрнаступление включилась армия Сталинградского фронта,

которым командовал генерал А. И. Ерёменко.

23 ноября в районе Калач, советский встретились войска Юго-Западного и

Сталинградского фронтов. С севера сюда вышли части 26-го танкового корпуса

генерала А. Г. Родина и 4-го танкового корпуса генерала А. Г. Кравченко, а с

юга – части 4-го механизированного корпуса генерала В. Т. Вольтского.

Окружение врага завершилось. В кольце окружения оказалось 22 дивизии и 160

отдельных частей 6-й и 4-й танковой немецких армий общей численностью свыше

300 тыс. человек.

К исходу 25 ноября были созданы внешние и внутренние фронты окружения. Первый

образовали войска всех трёх фронтов, принимавших участие в операции «Уран»,

второй был создан частью сил Юго-Западного и Сталинградского фронтов,

вышедших на рубеж реки Кривая и Чир и далее по линии Суравикино, Абганерово,

Уманцево.

К 30 ноября, когда операция «Уран» в основном была завершена, советские

войска образовали в стратегическом фронте врага 300-километровую брешь. Его

крупная группировка была зажата в плотное кольцо окружения. Протяжённость

фронта окружения составляла 170 километров. Соотношение сил сторон здесь было

1 : 1.5 в пользу наших.

Гитлеровское командование не могло смириться с тем, что такая крупная

группировка попала в окружение. Гитлер и его ближайшее окружение не допускали

и мысли о выводе 6-й армии из окружения.

Что бы восстановить положение и деблокировать окружение войска, фашистское

командование начало срочно перебрасывать резервы с других участков советско-

германского фронта и из Западной Европы. Из войск действовавших по

Сталинградом и подошедших резервов оно сформировало группу армии «Дон», во

главе которой был поставлен опытный фашистский генерал-фельдмаршал Манштейн.

Эта группировка должна была нанести удары на Сталинград, прорвать внешний

фронт окружения советских войск и соединиться с 6-й армией. Этот план получил

кодовое название «Зимняя гроза». Эти действия должны были начаться по особому

сигналу «Удару грома».

Советское Верховное Главнокомандование разгадало планы противника и поставило

задачу войскам Донского и Сталинградского фронтов уничтожить окружённую

группировку.

12 декабря противник, сосредоточив 13 дивизий против 5-й ударной и 51-й армий

Сталинградского фронта перешёл в наступление из района Котельниково.

На пути наступающего противника встали воины 52-йармии. Исключительно тяжёлые

бои развернулись за хутор Верхне-Кумский и высоту 137,2. Хутор несколько раз

переходил из рук в руки. Здесь враг впервые применил батальон тяжёлых танков

T-V1, носивших устрашающее название «тигр».

Бои в районе хутора Верхне-Кумского – это ярчайший образец доблести воинов

Советской Армии, насмерть стоявших на своих рубежах. Герои преградили путь

фашистским войскам рвавшимся освободить окружённых.

В эти дни в районе хутора Нижне-Кумского бессмертный подвиг совершил

бронебойщик 4-го полка 98-й стрелковой дивизии Каплунов. Вступив в неравный

поединок с группой фашистских танков, отважный комсомолец уничтожил 9-ть

машин. Рядовому И. М. Каплунову посмертно было присвоено звание Героя

Советского Союза, а его имя навечно внесено в список полка, в котором он

служил.

А тем временем противник вводит в сражение ещё одну танковую дивизию и

начинает продвигаться в северном направлении. К 16 декабря врагу удалось

выйти на рубеж р. Аксай. До окружённой группировки оставалось 60 км. Нависала

реальная опасность прорыва деблокирующих войск к 6-й армии. Требовались

срочные меры, что бы избежать этого.

Ставка Верховного Главнокомандования передала 2-ю гвардейскую армию генерала

Малиновского из Донского фронта в Сталинградский. Соединение этой армии

совместно с отошедшими на р. Мышкова другими войсками Сталинградского фронта

тяжёлых оборонительных боях 22 декабря остановили гитлеровцев, стремившихся

соединиться с окружением.

24 декабря сопротивление врага было сломлено и он начал отступать на юг. К

утру 29 декабря части 7-го танкового корпуса генерала Ротмистревав месте с

соединениями 2-й гвардейской армии овладели Котельнековским.

31 декабря 1942 г. Сталинградский фронт был переименован в Южный и получил

задачу наступать на Ростов.

Операция «Кольцо» и завершение Сталинградской битвы

К концу декабря войска левого крыла Воронежского, Юго-Западного и

Сталинградского Фронтов разгромили противника перед внешним фронтом окружения

и отбросили остатки их на 150 – 200 км.

К началу января 1943 г. численность окружённых войск сократилась до 250 тыс.

Около 80 тыс. солдат и офицеров погибли в боях и умерли от болезней. Дух

безысходности встал над окружёнными.

Однако враг ещё не собирался капитулировать. Он обладал ещё достаточной

мощью. (см. Таблица 5).

| Силы и средства | Советские войска | Войска противника | Соотношение |

Люди Орудия и миномёты Танки и штурмовые орудия Боевые самолёты | 284 000 7 290 254 270 | Около 250 000 4 130 300 100 | 1.1 : 1 1.7 : 1 1 : 1.2 2.7 : 1 |

|

Заключение

Блестящая победа под Сталинградом показала возросшую мощь советской армии, стала образцом советского военного искусства. Эта победа оказала значительное влияние на жизнь и деятельность народов, ставших жертвами агрессии. Возросла их уверенность в неизбежном разгроме фашисткой Германии. Так же победа под Сталинградом показала всему миру мощь советской армии. Героизм и отвагу её воинов. Упорство трудящихся. Ведь благодаря этому, и толь этому советская армия одержала победу в этой битве. В этой кровавой мясорубке. И ещё раз хочу подчеркнуть, что победа в этой битве была одержана только благодаря массовому героизму советских бойцов, советского народа. Ведь если брать по укомплектованности армий то советские войска, конечно же проигрывали фашистской германии, причём проигрывала по всему: и по численности армии, и по количеству боевой техники, и конечно же в опыте т. к. перед тем как начать войну с Россией фашистская Германия поработила всю Европу, а у нас к тому времени боевой опыт фактически отсутствовал. * * * В данной работе я преследовала цель показать насколько было тяжело нашим бойцам сражаться со столь грозным противником, почему мы одержали победу в этой нелёгкой схватке, как развивались бои на советско-германском фронте в этот период и какие цели преследовали каждая из сторон. В своей работе я хотела показать стойкость людей, стойкость советского народа, когда даже в самые тяжёлые моменты он не сдавался, а держался не давая врагу пройти, и верил, верил в то что всё получится и всё закончится хорошо. Список использованной литературы: 1. И.И. Плехов, С.П. Хватов, Г.И. Захаров В огне сталтнградских переправ, Волгоград: Комитет по печати, 1996г. 2. В.С. Красавин и др. Подвиг Сталинграда, Ниж. - Волж. кн. изд – во, 1975г. 3. Битва за Сталинград, Ниж. - Волж. кн. изд-во, Волгоград 1970 г., 4. Битва за Волгу (воспоминания участников Сталинградского сражения), Волг., Кн. изд-во, 1962 г. 1 Битва за Сталинград, Нижне-Волжское книжное издательство, Волгоград 1970 г., с. 10-11. 1 Битва за Сталинград, Нижне-Волжское книжное издательство, Волгоград 1970 г., с.53 1 Битва за Волгу (воспоминания участников Сталинградского сражения), Волг., Книжное издательство, 1962 г. с.103 – 104. 2 см. там же с. 125 – 126. 1 Битва за Волгу (воспоминания участников Сталинградского сражения), Волг., Книжное издательство, 1962 г. с. 84. 1 Битва за Сталинград, Нижне-Волжское книжное издательство, Волгоград 1970 г., с. 24. 1 Битва за Сталинград, Нижне-Волжское книжное издательство, Волгоград 1970 г., с.320 2 см. там же с. 40. 1 Битва за Сталинград, Нижне-Волжское книжное издательство, Волгоград 1970 г., с.50.Страницы: 1, 2